Enciclopédia de Malaquias 4:1-6

Índice

- Perícope

- Referências Cruzadas

- Notas de rodapé da LTT

- Gematria

- Mapas Históricos

- Apêndices

- Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 1)

- Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 2)

- Livros

- Locais

- Comentários Bíblicos

- Beacon

- Champlin

- Genebra

- Matthew Henry

- Wesley

- Wiersbe

- Russell Shedd

- NVI F. F. Bruce

- Moody

- Francis Davidson

- Profetas Menores

- Dicionário

- Strongs

Índice

Perícope

ml 4: 1

| Versão | Versículo |

|---|---|

| ARA | Pois eis que vem o dia e arde como fornalha; todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho; o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. |

| ARC | PORQUE eis que aquele dia vem ardendo como forno: todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. |

| TB | Pois eis que vem o dia e arde como fornalha; todos os soberbos e todos os que obram impiedade serão como o restolho; o dia que vem os abrasará, diz Jeová dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. |

| HSB | כִּֽי־ הִנֵּ֤ה הַיּוֹם֙ בָּ֔א בֹּעֵ֖ר כַּתַּנּ֑וּר וְהָי֨וּ כָל־ זֵדִ֜ים וְכָל־ עֹשֵׂ֤ה רִשְׁעָה֙ קַ֔שׁ וְלִהַ֨ט אֹתָ֜ם הַיּ֣וֹם הַבָּ֗א אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁ֛ר לֹא־ יַעֲזֹ֥ב לָהֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְעָנָֽף׃ |

| BKJ | Pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidade serão como a palha; e o dia que vem os queimará, diz o SENHOR dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz nem ramo. |

| LTT | |

| VULG |

ml 4: 2

| Versão | Versículo |

|---|---|

| ARA | Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas; saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. |

| ARC | Mas para vós, que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas; e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. |

| TB | Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas; vós saireis e saltareis como os bezerros da estrebaria. |

| HSB | וְזָרְחָ֨ה לָכֶ֜ם יִרְאֵ֤י שְׁמִי֙ שֶׁ֣מֶשׁ צְדָקָ֔ה וּמַרְפֵּ֖א בִּכְנָפֶ֑יהָ וִֽיצָאתֶ֥ם וּפִשְׁתֶּ֖ם כְּעֶגְלֵ֥י מַרְבֵּֽק׃ |

| BKJ | Mas para vós, que temeis o meu nome, o Sol da justiça nascerá com cura nas suas asas; e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. |

| LTT | |

| VULG | Et orietur vobis timentibus nomen meum sol justitiæ, et sanitas in pennis ejus : et egrediemini, et salietis sicut vituli de armento. |

ml 4: 3

| Versão | Versículo |

|---|---|

| ARA | Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. |

| ARC | E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. |

| TB | Pisareis os ímpios, pois serão cinza debaixo das plantas dos vossos pés no dia que eu faço, diz Jeová dos Exércitos. |

| HSB | וְעַסּוֹתֶ֣ם רְשָׁעִ֔ים כִּֽי־ יִהְי֣וּ אֵ֔פֶר תַּ֖חַת כַּפּ֣וֹת רַגְלֵיכֶ֑ם בַּיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אֲנִ֣י עֹשֶׂ֔ה אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ פ |

| BKJ | E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés no dia em que eu fizer isto, diz o SENHOR dos Exércitos. |

| LTT | |

| VULG | Et calcabitis impios, cum fuerint cinis sub planta pedum vestrorum, in die qua ego facio, dicit Dominus exercituum. |

ml 4: 4

| Versão | Versículo |

|---|---|

| ARA | Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. |

| ARC | Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. |

| TB | Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. |

| HSB | זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֤וֹ בְחֹרֵב֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִֽים׃ |

| BKJ | Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. |

| LTT | |

| VULG | Mementote legis Moysi servi mei, quam mandavi ei in Horeb ad omnem Israël, præcepta et judicia. |

ml 4: 5

| Versão | Versículo |

|---|---|

| ARA | Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia do Senhor; |

| ARC | Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; |

| TB | Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia de Jeová. |

| HSB | הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָכֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַנָּבִ֑יא לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא׃ |

| BKJ | Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do SENHOR; |

| LTT | |

| VULG | Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam, antequam veniat dies Domini magnus et horribilis. |

ml 4: 6

| Versão | Versículo |

|---|---|

| ARA | ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. |

| ARC | E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição. |

| TB | Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com anátema. |

| HSB | וְהֵשִׁ֤יב לֵב־ אָבוֹת֙ עַל־ בָּנִ֔ים וְלֵ֥ב בָּנִ֖ים עַל־ אֲבוֹתָ֑ם פֶּן־ אָב֕וֹא וְהִכֵּיתִ֥י אֶת־ הָאָ֖רֶץ חֵֽרֶם׃ |

| BKJ | e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. |

| LTT | |

| VULG | Et convertet cor patrum ad filios, et cor filiorum ad patres eorum : ne forte veniam, et percutiam terram anathemate. |

As referências cruzadas da Bíblia são uma ferramenta de estudo que ajuda a conectar diferentes partes da Bíblia que compartilham temas, palavras-chave, histórias ou ideias semelhantes. Elas são compostas por um conjunto de referências bíblicas que apontam para outros versículos ou capítulos da Bíblia que têm relação com o texto que está sendo estudado. Essa ferramenta é usada para aprofundar a compreensão do significado da Escritura e para ajudar na interpretação e aplicação dos ensinamentos bíblicos na vida diária. Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Malaquias 4:1

Referências Cruzadas

| Êxodo 15:7 | e, com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti; enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. |

| Jó 18:16 | Por baixo, se secarão as suas raízes, e, por cima, serão cortados os seus ramos. |

| Salmos 21:9 | Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares; o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. |

| Salmos 119:119 | Tu tiraste da terra, como escórias, a todos os ímpios; pelo que amo os teus testemunhos. |

| Isaías 2:12 | Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido; |

| Isaías 5:24 | Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó; porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. |

| Isaías 40:24 | E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado; sopra sobre eles, e secam-se; e um tufão, como pragana, os levará. |

| Isaías 41:2 | Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento, ao seu arco. |

| Isaías 47:14 | Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará; não poderão salvar a sua vida do poder da labareda; ela não será um braseiro, para se aquentarem, nem fogo, para se assentarem junto dele. |

| Ezequiel 7:10 | Eis aqui o dia, eis que vem; veio a tua ruína; já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. |

| Joel 2:1 | Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade; perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto; |

| Joel 2:31 | O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. |

| Amós 2:9 | Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos; mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. |

| Obadias 1:18 | E a casa de Jacó será fogo; e a casa de José, chama; e a casa de Esaú, palha; e se acenderão contra eles e os consumirão; e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. |

| Naum 1:5 | Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem; e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. |

| Naum 1:10 | Porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. |

| Sofonias 1:14 | O grande dia do Senhor está perto, está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor; amargamente clamará ali o homem poderoso. |

| Sofonias 1:18 | Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. |

| Zacarias 14:1 | Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. |

| Malaquias 3:2 | Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. |

| Malaquias 3:15 | Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que cometem impiedade se edificam; sim, eles tentam ao Senhor e escapam. |

| Malaquias 3:18 | Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus e o que não o serve. |

| Malaquias 4:5 | Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; |

| Mateus 3:12 | Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. |

| Lucas 19:43 | |

| Lucas 21:20 | |

| II Tessalonicenses 1:8 | como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; |

| II Pedro 3:7 | Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o Dia do Juízo e da perdição dos homens ímpios. |

| Rute 2:12 | O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. |

| II Samuel 23:4 | E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. |

| Salmos 67:1 | Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. (Selá) |

| Salmos 84:11 | Porque o Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não negará bem algum aos que andam na retidão. |

| Salmos 85:9 | Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. |

| Salmos 92:12 | O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano. |

| Salmos 103:3 | É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades; |

| Salmos 147:3 | sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas; |

| Provérbios 4:18 | Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. |

| Isaías 9:2 | O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. |

| Isaías 30:26 | E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol, sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. |

| Isaías 35:6 | Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. |

| Isaías 49:6 | Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. |

| Isaías 49:9 | para dizeres aos presos: Saí; e aos que estão em trevas: Aparecei. Eles pastarão nos caminhos e, em todos os lugares altos, terão o seu pasto. |

| Isaías 50:10 | Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. |

| Isaías 53:5 | Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. |

| Isaías 55:12 | Porque, com alegria, saireis e, em paz, sereis guiados; os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. |

| Isaías 57:18 | Eu vejo os seus caminhos e os sararei; também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. |

| Isaías 60:1 | Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. |

| Isaías 60:19 | Nunca mais te servirá o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará; mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. |

| Isaías 66:1 | Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? |

| Jeremias 17:14 | Sara-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor. |

| Jeremias 31:9 | Virão com choro, e com súplicas os levarei; guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão; porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. |

| Jeremias 33:6 | Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. |

| Ezequiel 47:12 | E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer; não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto; nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário; e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, de remédio. |

| Oséias 6:1 | Vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. |

| Oséias 6:3 | Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor: como a alva, será a sua saída; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. |

| Oséias 14:4 | Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei; porque a minha ira se apartou deles. |

| Malaquias 3:16 | Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro; e o Senhor atenta e ouve; e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. |

| Mateus 4:15 | A terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, |

| Mateus 11:5 | |

| Mateus 23:37 | |

| Lucas 1:50 | E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. |

| Lucas 1:78 | pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o oriente do alto nos visitou, |

| Lucas 2:32 | luz para alumiar as nações e para glória de teu povo Israel. |

| João 1:4 | Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens; |

| João 1:8 | Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. |

| João 1:14 | E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. |

| João 8:12 | Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: |

| João 9:4 | |

| João 12:35 | Disse-lhes, pois, Jesus: |

| João 12:40 | Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. |

| João 15:2 | |

| Atos 13:26 | Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. |

| Atos 13:47 | Porque o Senhor assim no-lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. |

| Atos 26:18 | |

| Efésios 5:8 | Porque, noutro tempo, éreis trevas, mas, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz |

| II Tessalonicenses 1:3 | Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, |

| II Pedro 1:19 | E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, |

| II Pedro 3:18 | antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém! |

| I João 2:8 | Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós; porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. |

| Apocalipse 2:28 | |

| Apocalipse 11:18 | E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. |

| Apocalipse 22:2 | No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. |

| Apocalipse 22:16 |

| Gênesis 3:15 | E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. |

| Josué 10:24 | E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. |

| II Samuel 22:43 | Então, os moí como o pó da terra; como a lama das ruas os trilhei e dissipei. |

| Jó 40:12 | Olha para todo soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. |

| Salmos 91:13 | Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. |

| Isaías 25:10 | Porque a mão do Senhor descansará neste monte; mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. |

| Isaías 26:6 | O pé a pisará: os pés dos aflitos e os passos dos pobres. |

| Isaías 63:3 | Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo; e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor; e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. |

| Ezequiel 28:18 | Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. |

| Daniel 7:18 | Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. |

| Daniel 7:27 | E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. |

| Miquéias 5:8 | E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. |

| Miquéias 7:10 | E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, a ela que me diz: Onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. |

| Zacarias 10:5 | E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos; porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. |

| Malaquias 3:17 | E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro; poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. |

| Romanos 16:20 | E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém! |

| Apocalipse 11:15 | E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. |

| Apocalipse 14:20 | E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de mil e seiscentos estádios. |

| Êxodo 20:3 | Não terás outros deuses diante de mim. |

| Êxodo 21:1 | Estes são os estatutos que lhes proporás: |

| Levítico 1:1 | E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: |

| Deuteronômio 4:5 | Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. |

| Deuteronômio 4:10 | No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. |

| Salmos 147:19 | Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos, a Israel. |

| Isaías 8:20 | À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. |

| Isaías 42:21 | O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça; engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. |

| Mateus 5:17 | |

| Mateus 19:16 | E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom Mestre, que bem farei, para conseguir a vida eterna? |

| Mateus 22:36 | Mestre, qual é o grande mandamento da lei? |

| Marcos 12:28 | Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? |

| Lucas 10:25 | E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? |

| Lucas 16:29 | |

| João 5:39 | |

| Romanos 3:31 | anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma! Antes, estabelecemos a lei. |

| Romanos 13:1 | Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. |

| Gálatas 5:13 | Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. |

| Gálatas 5:24 | E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. |

| Tiago 2:9 | Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. |

| Isaías 40:3 | Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus. |

| Joel 2:31 | O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. |

| Malaquias 3:1 | Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim; e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais; eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. |

| Malaquias 4:1 | Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. |

| Mateus 11:13 | |

| Mateus 17:10 | E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? |

| Mateus 27:47 | E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. |

| Marcos 9:11 | E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? |

| Lucas 1:17 | e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. |

| Lucas 7:26 | |

| Lucas 9:30 | E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, |

| João 1:21 | E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. |

| João 1:25 | e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? |

| Atos 2:19 | e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. |

| Apocalipse 6:17 | porque é vindo o grande Dia da sua ira; e quem poderá subsistir? |

| Deuteronômio 29:19 | e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração; para acrescentar à sede a bebedice. |

| Isaías 11:4 | mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. |

| Isaías 24:6 | Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados; por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. |

| Isaías 43:28 | Pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel, um opróbrio. |

| Isaías 61:2 | a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes; |

| Isaías 65:15 | e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição; e o Senhor Jeová vos matará; e a seus servos chamará por outro nome. |

| Daniel 9:11 | Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer à tua voz; por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós; porque pecamos contra ele. |

| Daniel 9:26 | E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais; e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas assolações. |

| Zacarias 5:3 | Então, me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra; porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado; e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. |

| Zacarias 11:6 | Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei; eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. |

| Zacarias 13:8 | E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão; mas a terceira parte restará nela. |

| Zacarias 14:2 | Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres, forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. |

| Zacarias 14:12 | E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém: a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. |

| Mateus 22:7 | |

| Mateus 23:35 | |

| Mateus 24:27 | |

| Marcos 11:21 | E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. |

| Marcos 13:14 | |

| Lucas 1:16 | E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, |

| Lucas 1:76 | E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, |

| Lucas 19:41 | E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, |

| Lucas 21:22 | |

| Hebreus 6:8 | mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição; o seu fim é ser queimada. |

| Hebreus 10:26 | Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, |

| Apocalipse 19:15 | E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. |

| Apocalipse 22:3 | E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. |

| Apocalipse 22:20 | Aquele que testifica estas coisas diz: |

As notas de rodapé presentes na Bíblia versão LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, são explicações adicionais fornecidas pelos tradutores para ajudar os leitores a entender melhor o texto bíblico. Essas notas são baseadas em referências bíblicas, históricas e linguísticas, bem como em outros estudos teológicos e literários, a fim de fornecer um contexto mais preciso e uma interpretação mais fiel ao texto original. As notas de rodapé são uma ferramenta útil para estudiosos da Bíblia e para qualquer pessoa que queira compreender melhor o significado e a mensagem das Escrituras Sagradas.

Notas de rodapé da LTT

Gematria é a numerologia hebraica, uma técnica de interpretação rabínica específica de uma linhagem do judaísmo que a linhagem Mística.

Gematria

Quarenta (40)

E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma; e, terminados eles, teve fome.

(Mateus 4:2 - Marcos 1:13 - Lucas 4:2)

E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada: comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã.

(Êxodo 16:35)

Porque, passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites; e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz.

(Gênesis 7:4)

No alfabeto hebraico as letras têm correspondentes numéricos e vice-versa. O número 40 possui um correspondente alfabético: uma letra chamada "Mem" (מ).

Essa letra seria um paralelo a nossa letra "eme".

Água, em hebraico, é "main" (מים) e a primeira letra, o "mem" possuía uma grafia mais primitiva mais parecida com as ondas.

Quando o autor bíblico insere o número 40, está chamando a atenção do estudioso para o tema central. Quando o assunto é deserto, o tema central é a água.

As letras, no hebraico, além dos fonemas, possuem significados e ainda outro significado oculto, e quase sempre cifrado, pelo número correspondente.

O que precisamos saber aqui é que o 40, nessas passagens, refere-se a água, O 40 está pedindo ao estudioso que reflita sobre o significado da água para o morador do deserto e, a partir desse ponto, extrair os sentidos espirituais do que representa a água para quem mora no deserto. O primeiro significado é a Fertilidade e a Destruição.

Para se entender esse significado, precisa-se antes entender como é o deserto de Israel. Quando pensamos em deserto, a primeira imagem que nos vem na cabeça é a do deserto do Saara, mas o deserto de Israel, apresentado na Bíblia, não é esse.

O Saara é liso, cheio de dunas que se movem com o vento, feito de areia.

O deserto de Israel é diferente. Rochoso, cheio de escarpas, abismos, precipícios, penhascos, desfiladeiros, montanhas, vales. É seco e árido com pouquíssima vegetação.

Essa região possui dois climas bem distintos. Uma grande parte do ano, essa região permanece árida e muito seca e no outro período com chuvas.

No topo das cadeias montanhosas da região do Líbano, sobretudo no topo do monte Líbano, tem acúmulo de gelo e neve. Em um certo período do ano, a neve derrete e escorre pelos penhascos, e vai escoando por toda a Palestina até chegar no mar Morto.

Movimentos parecidos com esses acontecem em outros montes da região, como no monte Sinai. Nessas regiões rochosas cheia de precipícios, a água desce levando tudo: gente, rebanhos, casas.

No tempo de Jesus, quando alguém olhava para o céu e via nuvens escuras, tremiam de medo.

Sabiam que viria um período de destruição. Quando uma chuva se aproximava, os pastores corriam com seus rebanhos para os montes mais altos.

Depois, quando a chuva passava, o subsolo, no lençol freático, ficava cheio de água. O solo ficava fértil. Nessa época, depois das chuvas, podia-se furar poços e explorar a água pelo resto do ano.

A água trazia um caos e destruição. Depois, trazia vida. Viver, depois das chuvas, ficava mais fácil.

Então, para o povo hebreu, água (מים) representa transformação através de grandes abalos, transtornos, confusões.

Outro período da vida do deserto é o árido.

Quando Jesus foi peregrinar no deserto, foi no período árido. Saiu da Galileia para Jerusalém pelo deserto. Naquele tempo, existiam diversos caminhos que levavam à Judeia quem vinha de Galileia. O caminho mais difícil era o que passava pelo deserto. Esse foi o caminho escolhido por Jesus (possivelmente junto com João Batista). Nessas travessias, no período árido, uma moringa de água representa outra coisa: conforto e consolo.

A água, então, representa a força transformadora de Deus (a força renovadora, revitalizadora), mas também o poder que Deus têm de consolar, confortar, aliviar o sofrimento.

No caso da peregrinação de Jesus no deserto, teve um componente adicional. A tentação.

Mateus 4:1

ENTÃO foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.

Nos primeiros capítulos da obra "O céu e o inferno", Kardec nos lembra que "demônio" é aquela má tendência que todos nós temos no nosso psiquismo. É aquele impulso infeliz em mim que ainda não presta.

Quando Jesus aceita conviver como um ser humano, aceita também enfrentar tudo o que o ser humano enfrenta, como pegar uma gripe. Ele também aceitou conviver com todo o tipo de seres humanos: encarnados e desencarnados.

Jesus aceitou conviver com o Pilatos, aceitou conviver com aquele soldado que colocou a coroa de espinhos a cabeça dele e aceitou, também, conviver com os espíritos desencarnados que vimem ao nosso redor. Jesus foi, então, "assediado" por um espírito desencarnado:

Mateus 4:2

E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome;

Jesus, como tinha aceitado todas as agruras da experiência humana, sentiu fome e a entidade infeliz disse:

Mateus 4:3

Disse-lhe o diabo: Se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão.

A entidade fez uma alusão à passagem do povo pelo deserto conduzido por Moisés, que ficou peregrinando 40 anos o deserto e receberam de Deus o maná.

Jesus, peregrinando 40 dias no deserto, recebeu do diabo a oferta de pão.

Fica claro que, no deserto, tanto Deus quando o Diabo oferecem comida.

Mateus 4:4

Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.

O maná não é pão. Mana é farinha, ou seja, um ingrediente. Deus não mandava a comida pronta, mandava um ingrediente. Quando vem das mãos de Deus, não vem pão, vem farinha e o homem precisa trabalhar para transformar o ingrediente em comida. Isso porquê deus nunca nos dá uma coisa pronta. Deus não oferece facilidades, mas a matéria-prima.

Para poder ter pão, o homem precisava trabalhar.

Já o Diabo, oferece facilidade. Representa a porta larga.

Quando uma facilidade é apresentada na nossa vida, devemos ter cuidado pois é a tentação que chegou.

A dificuldade é Deus. Chamemos as dificuldades de "propostas de serviço". É a oportunidade de trabalho durante a nossa travessia da Galileia para Jerusalém.

Durante as nossas travessias do Egito para Canaã.

Do diagnóstico à alta.

O socorro de Deus chega em forma de convite ao trabalho.

Quando um paciente sofre de diverticulite, pode ter dois tipos de propostas médicas.

Um médico pode dizer ao paciente que a proposta de cura é caminhar, comer muita fibra e beber bastante água.

O paciente vai precisar ter disciplina e perseverança. Vai precisar se esforçar. O paciente precisa trabalhar pela sua própria cura, pois a medicina sã exige que o paciente tenha disciplina, empenho, força de vontade para melhorar, exige dieta, esforço físico. Não tem mágica. A cura não acontece num estalo de dedos.

Agora, se outro médico pode dizer que existe um remédio, muito caro, mas que garante que nunca mais o paciente terá diverticulite na vida. Neste caso, precisamos ter cuidado, pois se você está no meio do deserto, desesperado e sofrendo propostas tentadoras, este pode ser o Diabo.

Entre a matrícula na faculdade até o diploma de formatura existe uma outra trajetória no deserto. Nessa trajetória, para enfrentar as dificuldades de uma matéria difícil, virá das mãos de Deus, através do professor, as oportunidades de estudar aos domingos em aulas extras para ajudar com o estudo a matéria.

Também virá aquele professor indecoroso que oferecerá a facilidade de aprovar o aluno em troca de dinheiro.

Vai ter sempre uma porta larga e outra estreita. A cura, de verdade, vem sempre pala porta estreita.

Neste ponto, podemos dizer que o 40 significa a transformação que ocorre pelo esforço realizado para passar pela porta estreita quando uma dificuldade é apresentada, mas superada com esforço e trabalho.

Se nessa transformação você for tentado a seguir por uma porta larga, não fará esforço e não será transformado.

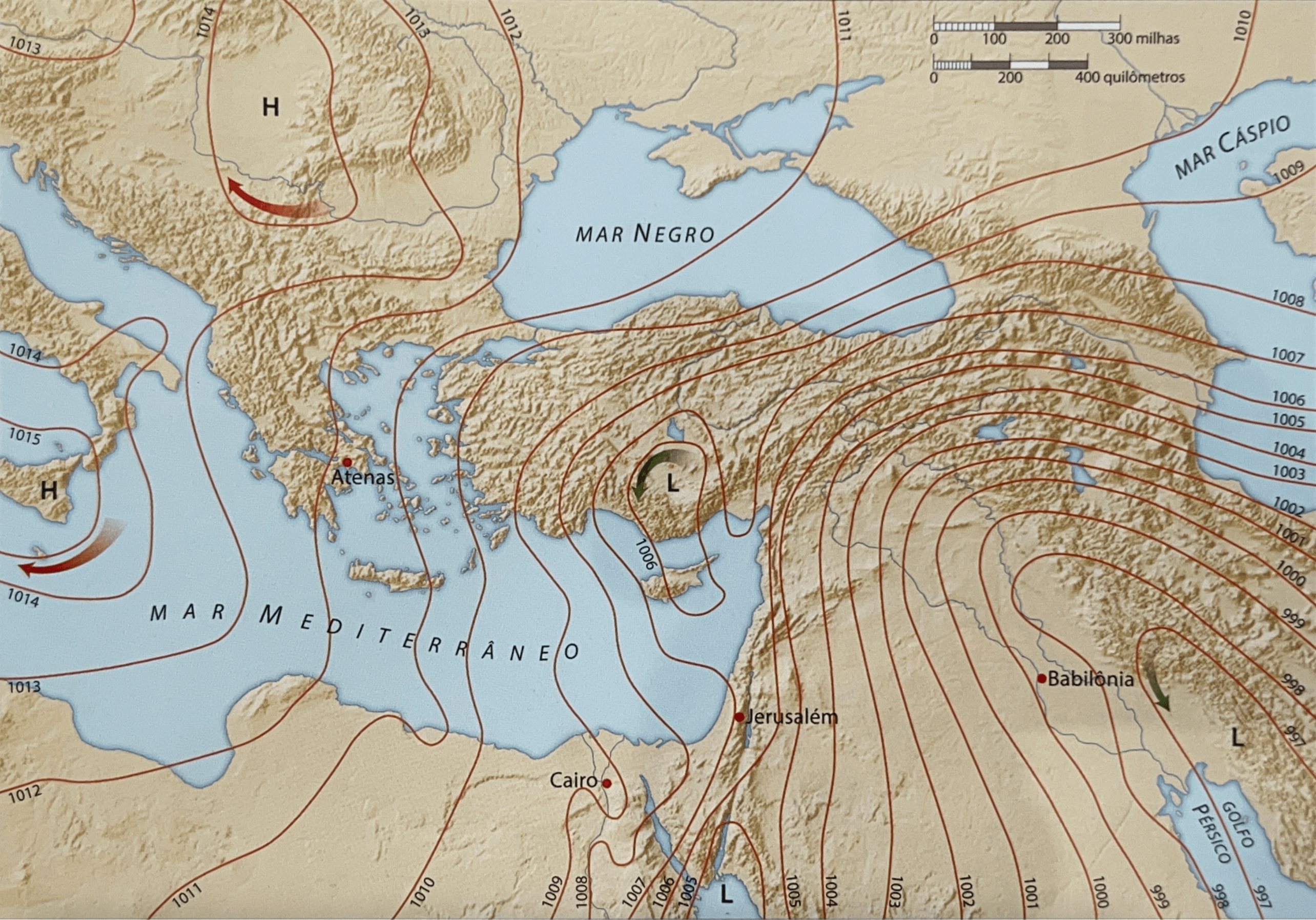

Os mapas históricos bíblicos são representações cartográficas que mostram as diferentes regiões geográficas mencionadas na Bíblia, bem como os eventos históricos que ocorreram nesses lugares. Esses mapas são usados para contextualizar a história e a geografia das narrativas bíblicas, tornando-as mais compreensíveis e acessíveis aos leitores. Eles também podem fornecer informações adicionais sobre as culturas, as tradições e as dinâmicas políticas e religiosas das regiões retratadas na Bíblia, ajudando a enriquecer a compreensão dos eventos narrados nas Escrituras Sagradas. Os mapas históricos bíblicos são uma ferramenta valiosa para estudiosos da Bíblia e para qualquer pessoa que queira se aprofundar no estudo das Escrituras.

Mapas Históricos

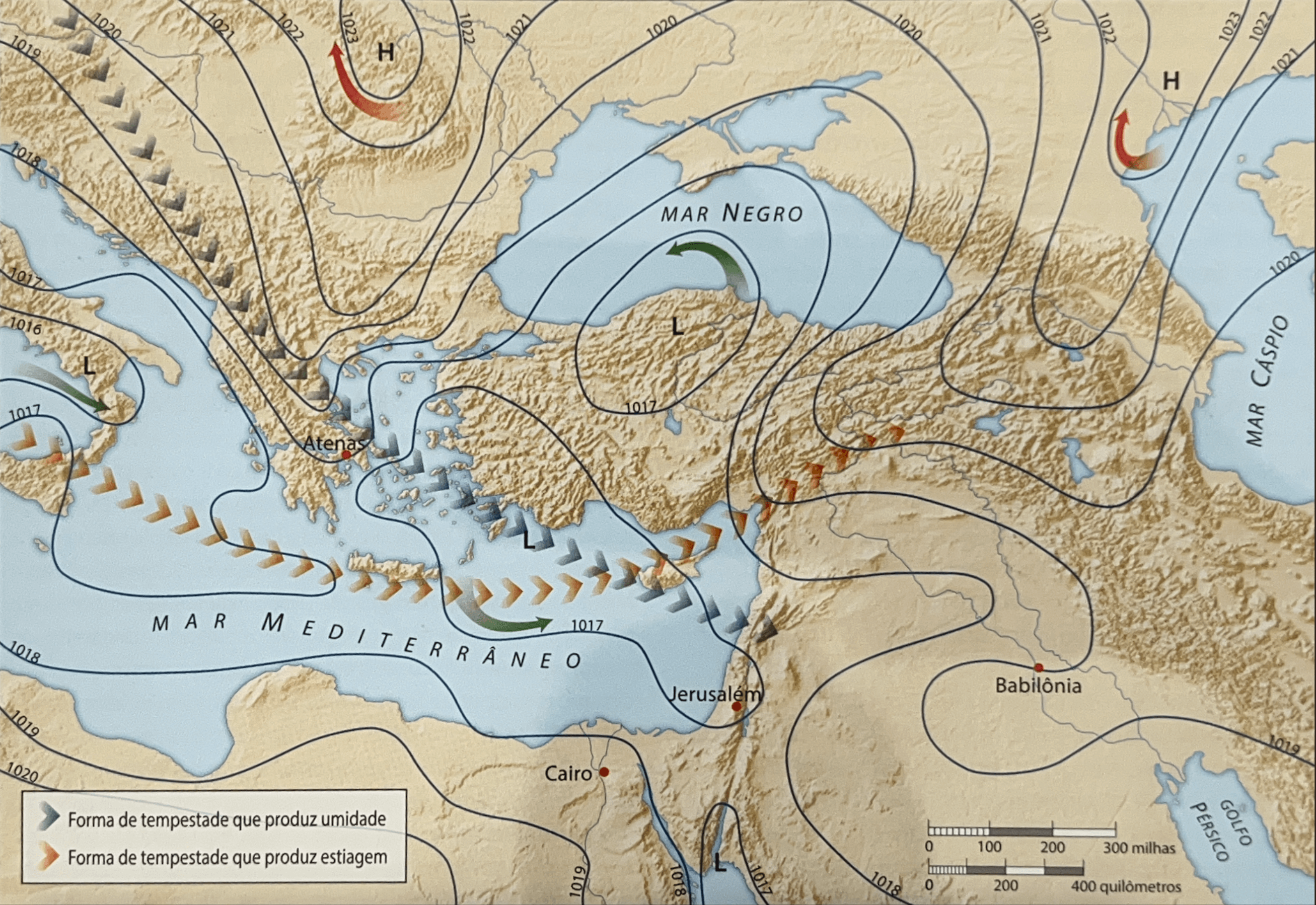

O CLIMA NA PALESTINA

CLIMAÀ semelhança de outros lugares no mundo, a realidade climática dessa terra era e é, em grande parte, determinada por uma combinação de quatro fatores: (1) configuração do terreno, incluindo altitude, cobertura do solo, ângulo de elevação e assim por diante; (2) localização em relação a grandes massas de água ou massas de terra continental; (3) direção e efeito das principais correntes de ar; (4) latitude, que determina a duração do dia e da noite. Situada entre os graus 29 e 33 latitude norte e dominada principalmente por ventos ocidentais (oceânicos), a terra tem um clima marcado por duas estações bem definidas e nitidamente separadas. O verão é um período quente/seco que vai de aproximadamente meados de junho a meados de setembro; o inverno é um período tépido/úmido que se estende de outubro a meados de junho. É um lugar de brisas marítimas, ventos do deserto, terreno semidesértico, radiação solar máxima durante a maior parte do ano e variações sazonais de temperatura e umidade relativa do ar. Dessa forma, seu clima é bem parecido com certas regiões do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, conforme mostrado no gráfico da página seguinte.

A palavra que melhor caracteriza a estação do verão nessa terra é "estabilidade" Durante o verão, o movimento equatorial do Sol na direção do hemisfério norte força a corrente de jato (que permite a depressão e a convecção de massas de ar e produz tempestades) para o norte até as vizinhanças dos Alpes. Como consequência, uma célula estacionária de alta pressão se desenvolve sobre os Açores, junto com outra de baixa pressão, típica de monção, sobre Irã e Paquistão, o que resulta em isóbares (linhas de pressão barométrica) basicamente norte-sul sobre a Palestina. O resultado é uma barreira térmica que produz dias claros uniformes e impede a formação de nuvens de chuva, apesar da umidade relativa extremamente elevada. O verão apresenta o tempo todo um ótimo clima, brisas regulares do oeste, calor durante o dia e uma seca quase total. No verão, as massas de ar, ligeiramente resfriadas e umedecidas enquanto passam sobre o Mediterrâneo, condensam-se para criar um pouco de orvalho, que pode estimular o crescimento de plantas de verão. Mas as tempestades de verão são, em sua maioria, inesperadas (1Sm

1. A área de alta pressão atmosférica da Ásia é uma corrente direta de ar polar que pode chegar a 1.036 milibares. As vezes atravessa todo o deserto da Síria e atinge a terra de Israel, vindo do leste, com uma rajada de ar congelante e geada (Jó 1.19).

2. A área de alta pressão atmosférica dos Bálcãs, na esteira de uma forte depressão mediterrânea, consegue capturar a umidade de uma tempestade ciclônica e, vindo do oeste, atingir Israel com chuva, neve e granizo. Em geral esse tipo de sistema é responsável pela queda de chuva e neve no Levante (2Sm

3. Uma área de alta pressão atmosférica um pouco menos intensa do Líbano pode ser atraída na direção do Neguebe e transportar tempestades de poeira que se transformam em chuva.

A própria vala do Mediterrâneo é uma zona de depressão relativamente estacionária, pela qual passam em média cerca de 25 tempestades ciclônicas durante o inverno. Uma corrente de ar mais quente leva cerca de quatro a seis dias para atravessar o Mediterrâneo e se chocar com uma dessas frentes. Caso essas depressões sigam um caminho mais ao sul, tendem a se desviar ao norte de Chipre e fazer chover pela Europa Oriental. Esse caminho deixa o Levante sem sua considerável umidade [mapa 21] e produz seca, que às vezes causa fome. 121 Contudo, quando seguem um caminho ao norte - e bem mais favorável - tendem a ser empurradas mais para o sul por uma área secundária de baixa pressão sobre o mar Egeu e atingem o Levante com tempestades que podem durar de dois a quatro dias (Dt

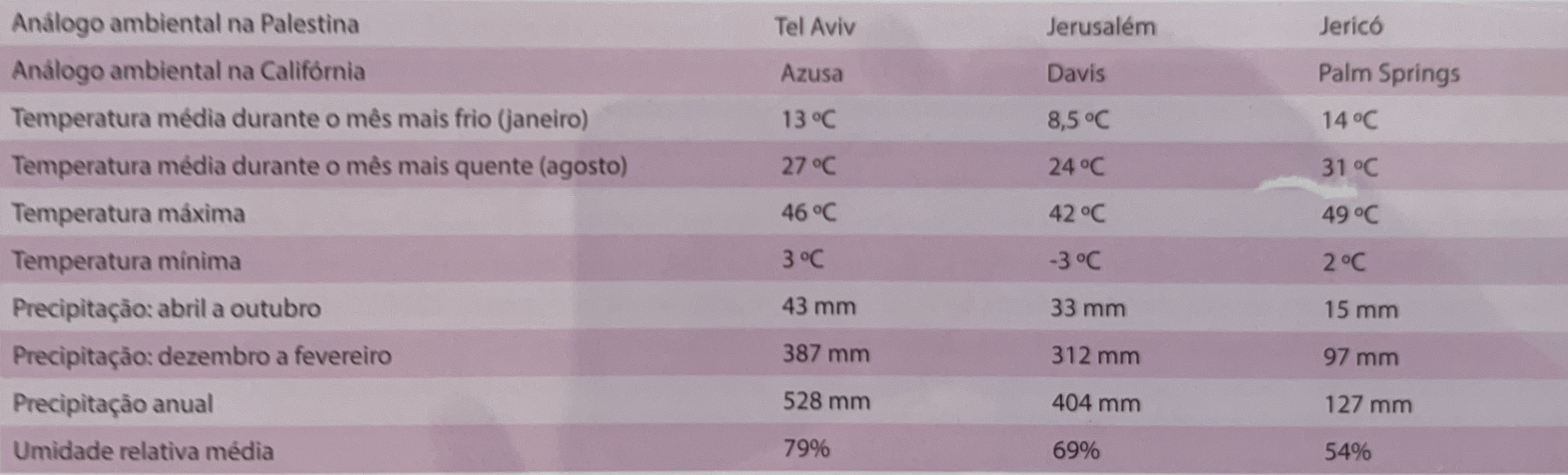

Em termos gerais, a precipitação aumenta à medida que se avança para o norte. Elate, junto ao mar Vermelho, recebe 25 milímetros ou menos por ano; Berseba, no Neguebe, cerca de 200 milímetros; Nazaré, na região montanhosa da Baixa Galileia, cerca de 680 milímetros; o jebel Jarmuk, na Alta Galileia, cerca de 1.100 milímetros; e o monte Hermom, cerca de 1.500 milímetros de precipitação (v. no mapa 19 as médias de Tel Aviv, Jerusalém e Jericó]. A precipitação também tende a crescer na direção oeste.

Períodos curtos de transição ocorrem na virada das estações: um entre o final de abril e o início de maio, e outro entre meados de setembro e meados de outubro. Nesses dias, uma massa de ar quente e abrasador, hoje conhecida popularmente pelo nome de "siroco" ou "hamsin", pode atingir a Palestina vinda do deserto da Arábia.127 Essa situação produz um calor tórrido e uma sequidão total, algo parecido com os ventos de Santa Ana, na Califórnia. Conhecida na Bíblia pelas expressões "vento oriental" (Ex

15) e "vento sul" (Lc

ARBORIZAÇÃO

Nos lugares onde a terra recebia chuva suficiente, a arborização da Palestina antiga incluía matas perenes de variedades de carvalho, pinheiro, terebinto, amendoeira e alfarrobeira (Dt

(1) o início da Idade do Ferro (1200-900 a.C.);

(2) o final dos períodos helenístico e romano (aprox. 200 a.C.-300 d.C.);

(3) os últimos 200 anos.

O primeiro desses ciclos de destruição é o que mais afeta o relato bíblico que envolve arborização e uso da terra. No início da Idade do Ferro, a terra da Palestina experimentou, em sua paisagem, uma invasão massiva e duradoura de seres humanos, a qual foi, em grande parte, desencadeada por uma leva significativa de novos imigrantes e pela introdução de equipamentos de ferro. As matas da Palestina começaram a desaparecer diante das necessidades familiares, industriais e imperialistas da sociedade. Na esfera doméstica, por exemplo, grandes glebas de terra tiveram de ser desmatadas para abrir espaço para a ocupação humana e a produção de alimentos (Js

Enormes quantidades de madeira devem ter sido necessárias na construção e na decoração das casas (2Rs

Muita madeira era empregada na extração de pedras nas encostas de montanhas e no represamento de cursos d'água. Mais madeira era transformada em carvão para o trabalho de mineração, fundição e forja de metais 130 Grandes quantidades também eram consumidas em sacrifícios nos templos palestinos.

Por fim, ainda outras áreas de floresta eram devastadas como resultado do imperialismo antigo, fosse na produção de instrumentos militares (Dt

É bem irônico que as atividades desenvolvidas pelos próprios israelitas tenham contribuído de forma significativa para essa diminuição do potencial dos recursos da terra, na Palestina da Idade do Ferro Antiga. O retrato da arborização da Palestina pintado pela Bíblia parece estar de acordo com esses dados. Embora haja menção frequente a certas árvores tradicionais que mais favorecem o comprometimento e a erosão do solo (oliveira, figueira, sicômoro, acácia, amendoeira, romázeira, terebinto, murta, bálsamo), a Bíblia não faz quase nenhuma referência a árvores que fornecem madeira de lei para uso em edificações (carvalho, cedro, cipreste e algumas espécies de pinheiro). E inúmeras vezes a mencão a estas últimas variedades tinha a ver com outros lugares - frequentemente Basã, monte Hermom ou Líbano (Iz 9.15; 1Rs

Pelo fato de a Palestina praticamente não ter reservas de madeira de lei, Davi, quando se lançou a seus projetos de construção em Jerusalém, achou necessário fazer um tratado com Hirão, rei de Tiro (e.g., 25m 5.11; 1Cr

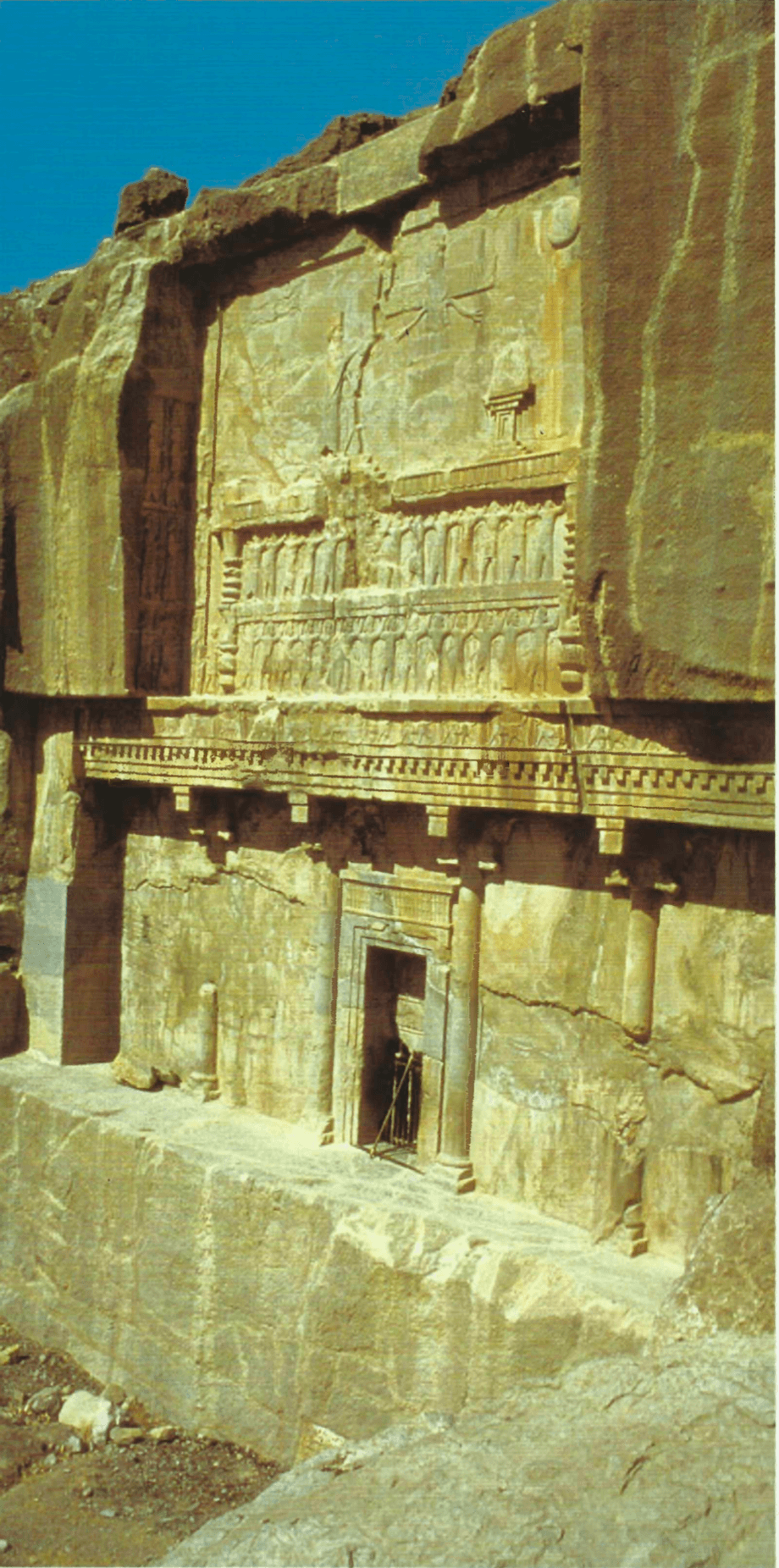

A disponibilidade de madeira de lei nativa não melhorou no período pós-exílico. Como parte do decreto de Ciro, que permitiu aos judeus voltarem à sua terra para reconstruir o templo, o monarca persa lhes deu uma quantia em dinheiro com a qual deveriam comprar madeira no Líbano (Ed

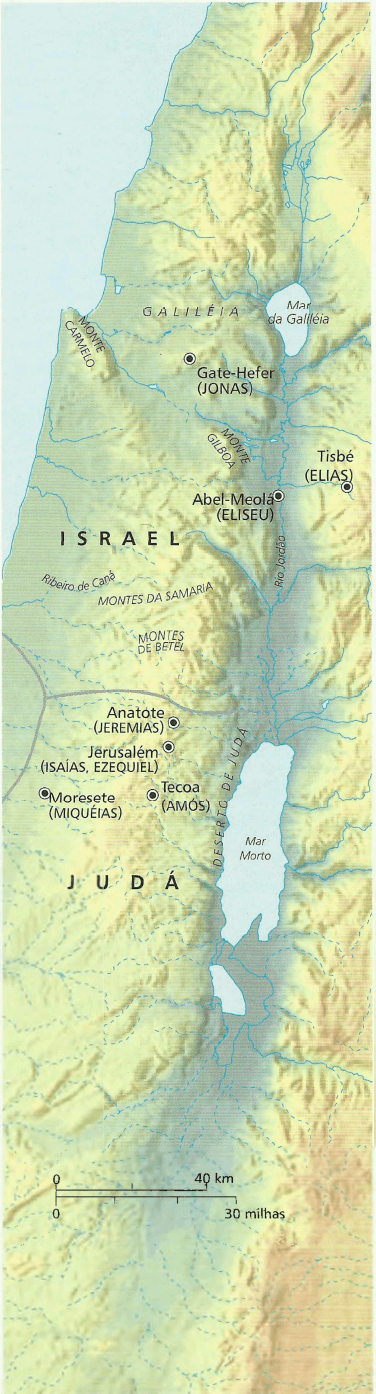

OS PROFETAS DE ISRAEL E DE JUDÁ

O termo "profeta" é derivado de uma palavra grega referente a alguém que "anuncia", e não "prenuncia". Já no século XVIII a.C., em Mari, na Síria, havia indivíduos anunciando mensagens dos deuses. No Antigo Testamento, o termo mais antigo "vidente" foi substituído posteriormente por "profeta", designação aplicada inclusive a Abraão, Moisés e Samuel.

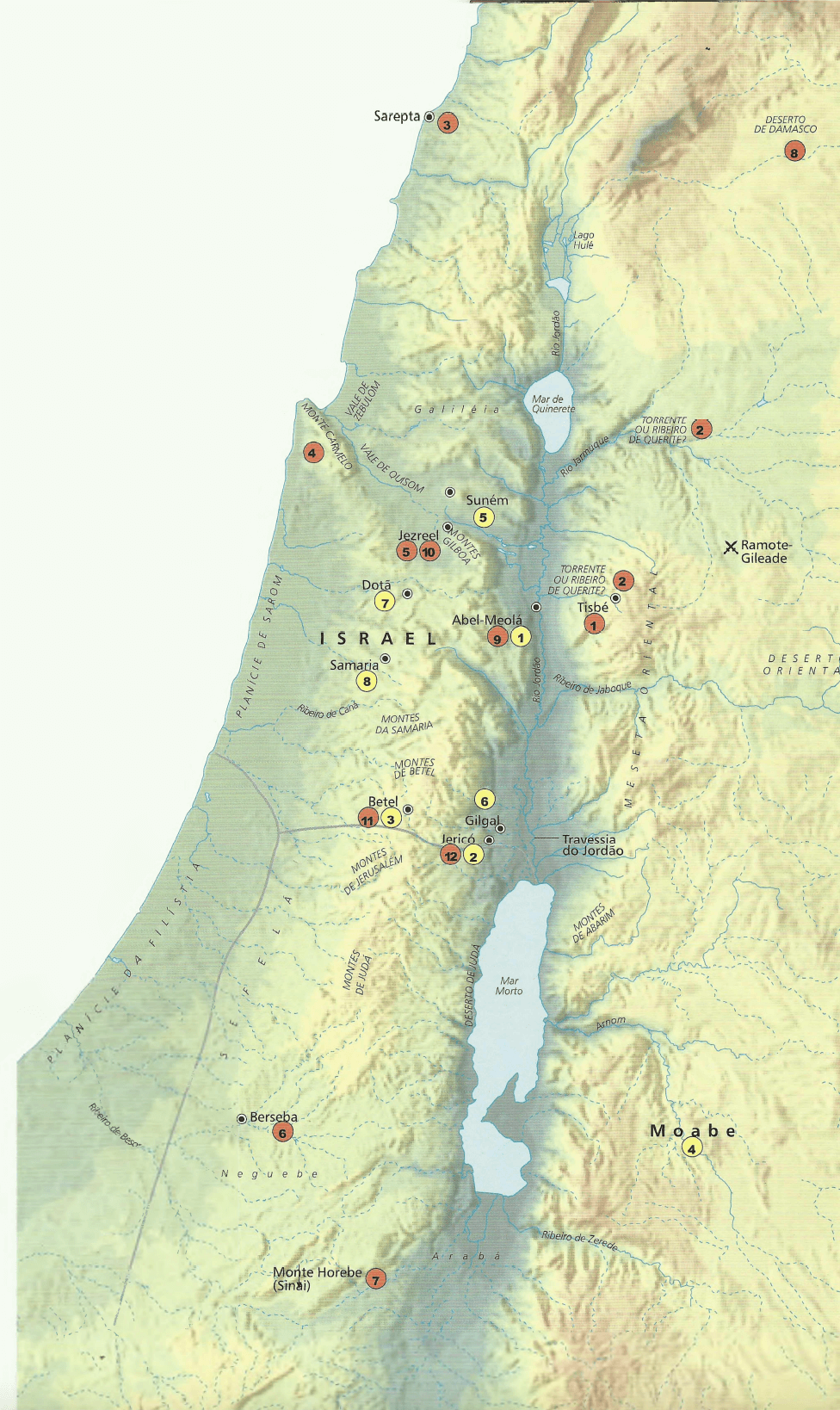

ELIAS E ELISEU

O livro de Reis descreve as atividades de dois profetas do século IX a.C. Elias e seu sucessor, Eliseu. Durante o reinado de Acabe (873-853 a.C.), Elias anuncia uma seca como resposta divina ao pecado do povo. Passados três anos e meio sem chuva. Elias se encontra com 450 profetas de Baal, o deus da tempestade, no monte Carmelo e os desafia a fazer esse deus mandar fogo do céu. Os profetas de Baal são envergonhados, pois, a fim de mostrar que é o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor manda fogo do céu para consumir o sacrifício encharcado de água oferecido pelo seu profeta. Elias aproveita a ocasião e manda matar os profetas de Baal. Chuvas torrenciais põem fim à seca, mas Elias parece ser vencido pela depressão e foge para o deserto, onde pede para morrer. Restaurado pelo Senhor, Elias não teme confrontar Acabe por este haver confiscado a vinha de Nabote. Quando Elias é levado ao céu num redemoinho, Eliseu, seu sucessor ungido, herda seu manto e recebe uma porção dobrada do seu espírito. Vários milagres são atribuídos a Eliseu, inclusive a cura de Naamã, um comandante do exército arameu, que sofria de uma doença de pele grave." De acordo com o relato bíblico, Eliseu também ungiu a Jeú como rei de Israel e a Hazael como rei de Damasco. Em várias ocasiões, o profeta aparece na companhia de um grupo de discípulos.

OS PROFETAS ESCRITORES

Apesar de todas as suas atividades, não há registro das palavras de Elias e Eliseu além do relato encontrado nos livros de Reis. Porém, 22% do conteúdo do Antigo Testamento são constituídos de palavras de diversos profetas. Na Bíblia hebraica, quinze livros são dedicados a mensagens proféticas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e o Livro dos Doze (chamados, por vezes, de "Profetas Menores"). Na classificação da Bíblia cristã, o livro de Daniel é incluído entre os textos proféticos.

OSÉIAS

De acordo com a lista de reis em Oséias 1.1, esse profeta atuou na metade do século VIII a.C. Oséias atribuiu grande parte da decadência moral de Israel ao adultério spiritual dos israelitas com outros deuses. A situação de Israel é comparada com a de Gômer, a esposa adúltera de Oséias. Efraim, uma designação para os israelitas, buscou repetidamente a ajuda do Egito e da Assíria. Porém, Oséias insta o povo de Israel a voltar para Deus e evitar o julgamento vindouro: "Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque, pelos teus pecados, estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos a Senhor; dizei- lhe: Perdoa toda iniqüidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios" (Os

JOEL

E difícil datar o livro de Joel, pois o profeta não faz referência a nenhum rei contemporâneo. Joel descreve a devastação provocada por pragas sucessivas de gafanhotos. Esse fenômeno pode ser observado no mundo moderno, havendo registros de nuvens de gafanhotos que cobriram regiões de até 370 km de uma só vez, numa densidade de mais de seiscentos mil insetos por hectare. Joel insta o povo a se arrepender. "Ainda assim, agora mesmo, diz o SENHOR: Convertei- vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos no SENHOR, VOSSO Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal."

Joel

O Senhor promete restauração: "Eu vos indenizarei pelos anos que os gafanhotos comeram os gafanhotos plenamente desenvolvidos, os que acabaram de nascer, os gafanhotos jovens e os que ainda não se desenvolveram de todo." JL

AMÓS

Amós era um boieiro de Tecoa (Khirbet Tequ'a), em Judá, que também cuidava de sicômoros, uma espécie de figueira.° Dotado de um senso de justiça social aguçado, dirigiu a maior parte das suas profecias à sociedade próspera, porém corrupta, de Israel durante o reinado de Jero- boão I (781-753 a.C.). Portanto, Amós foi contemporâneo de Oséias. Para Amós, o cerne de Israel estava corrompido e seria apenas uma questão de tempo até o povo ser exilado. "Gilgal, certamente, será levada cativa, e Betel será desfeita em nada" (Am

Os ministérios de Elias e Eliseu

O profeta Elias e seu sucessor, Eliseu, exerceram seus ministérios no século IX a.C.Os números se referem aos lugares visitados (em sequência cronológica) por esses dos profetas influentes. Elias (círculos em vermelho)

1) Tisbé, cidade natal de Elias

2) Alimentado por corvos em Querite durante uma estiagem

3) Visita a viúva de Sarepta e realiza os milagres da multiplicação do alimento e da ressurreição do filho da viúva

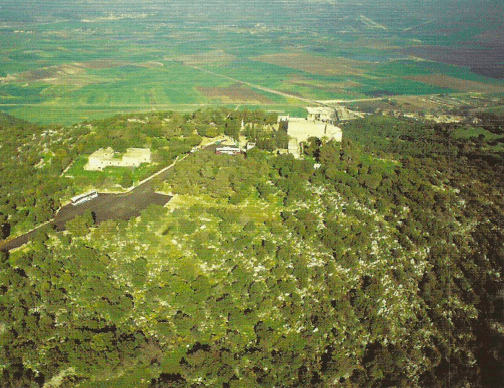

4) Confronto com os profetas de Baal no monte Carmelo

5) Corre para Jezreel sob chuva torrencial

6) Foge para Berseba em crise de depressão

7) Viaja para o monte Horebe, no Sinai, onde o Senhor lhe aparece

8) Unge Hazael como rei em Damasco

9) Unge Eliseu, originário de Abel-Meolá, como seu sucessor

10) Confronta Acabe, rei de Israel, por este ter confiscado a vinha de Nabote

11) Vla|a para Betel com Eliseu

12) É arrebatado ao céu num redemoinho perto de Jericó.

Eliseu (círculos em amarelo)

1) Ungido por Elias

2) Presencia o arrebatamento de Elias e recebe a capa deste como herança

3) Em Betel, é zombado por ser careca

4) Aconselha Josafá, rei de Judá, durante a campanha militar contra Moabe

5) Visita uma mulher em Suném e restaura a vida do filho dela

6) Em Gilgal, remove o veneno de um ensopado

7) Presente em Dotã quando o exército arameu (sírio) invade Israel

8) Conduz os arameus cegos para a Samaria; falece depois do reinado de Jeoás, rei de Israel (798-781 a.C.).

ESDRAS E NEEMIAS

No sétimo ano de Artaxerxes (485 a.C.), Esdras, um mestre versado na lei de Moisés, deixou a Babilônia e foi para Jerusalém,' acompanhado de um grande grupo de famílias e levando consigo prata e ouro que o rei, seus conselheiros e oficiais e os judeus haviam doado para o templo em Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém depois de quatro meses de jornada, Esdras teve de tratar de uma questão séria. Temendo que Deus voltaria a castigar seu povo pelo fato de vários homens terem desobedecido à lei e se casado com mulheres de povos vizinhos. Esdras exigiu que esses homens se divorciassem de suas esposas estrangeiras e abandonassem os filhos desses casamentos. Entre os judeus de períodos posteriores, Esdras adquiriu a reputação de "segundo Moisés" que deu a lei ao povo novamente.

NEEMIAS

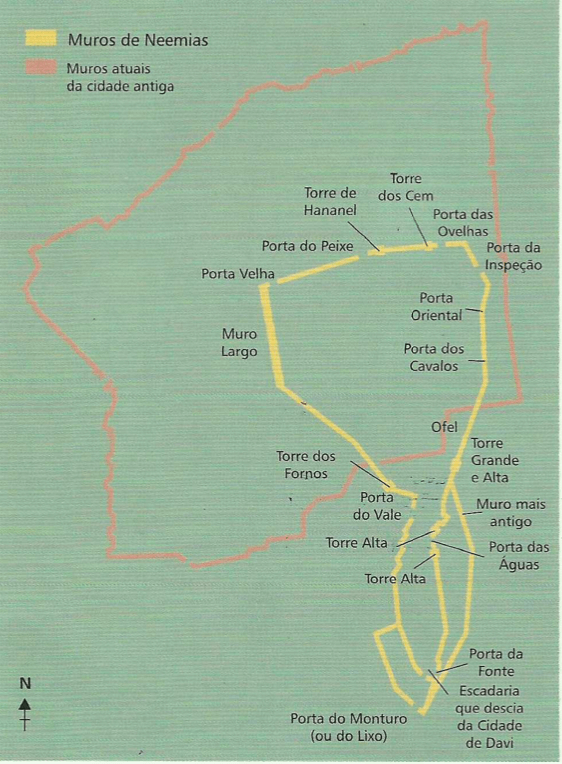

Neemias era copeiro de Artaxerxes e servia vinho ao rei na cidadela de Susâ, no sudoeste do atual Irá. No vigésimo ano de Artaxerxes (445 .C.), Neemias foi informado por um parente chamado Hanani que os muros de Jerusalém se encontravam em ruínas. Não sabemos se Hanani estava se referindo aos muros destruídos por Nabucodonosor 141 anos antes ou se havia ocorrido uma rebelião ou outro problema (talvez mencionado em Ed

OS OPOSITORES DE NEEMIAS

Neemias sofreu a oposição de Sambalate, o horonita; Tobias, o amonita; e Gesém, o árabe.' Dois desses indivíduos são atestados diretamente em registros arqueológicos. Nos papiros encontrados em Elefantina, um local próximo a Assuà, na primeira catarata do Nilo, Sambalate é atestado como governador de Samaria no ano dezessete de Dario II (407 a.C.).

O nome de Gesém foi, também, encontrado no Egito. Uma tigela de prata de um santuário árabe em Wadi Tumilat na região leste do Delta traz a seguinte inscrição: "Aquilo que Qaynu, filho de Gesém, rei de Quedar, trouxe como oferta para a deusa Hanilat". Como seu filho e sucessor Qaynu, Gesém era rei ou chefe supremo de Quedar, uma tribo da região norte da Arábia. Um memorial da antiga cidade de Dedà (Khuraybah), próximo a al-Ula, no noroeste da Arábia, diz: "Nos dias de Gesém, filho de Shahr e (de) Abdi, governador de Deda.

OS MUROS SÃO CONCLUÍDOS

Apesar de forte oposição, as obras foram concluídas em 52 dias." O traçado exato desses muros é assunto sujeito a diferentes interpretações, mas parte deles ainda pode ser vista em Jerusalém nos dias de hoje. Josefo afirma que a reconstrução levou dois anos e quatro meses, um período que, sem dúvida, incluiu a fortificação e outras obras menores. A dedicação dos muros, na qual dois grandes corais circundaram a cidade em procissão jubilosa, andando em direções contrárias, é descrita em Neemias

Neemias foi governador de Judá até o trigésimo segundo ano de Artaxerxes (433 a.C.). Durante esse período, a fim de não ser um peso para o povo, recusou fazer uso das provisões às quais tinha direito como governador. Foi chamado de volta à corte, mas voltou a Jerusalém para um segundo mandato cuja duração não é especificada. Não ocupava mais o cargo em 407 a.C., pois os papiros de Elefantina atestam outro governador de Judá nessa época.

MALAQUIAS ENCERRA O ANTIGO TESTAMENTO

O último rei persa mencionado no Antigo Testamento é "Dario, o persa", uma referência a Dario II (424 404 a.C.) ou Dario III (336-330 a.C.). Foi nesse período que Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, exerceu seu ministério. No final de sua profecia, Malaquias declara: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia do Senhor; ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição" (MI 4:5-6). Assim termina o Antigo Testamento (na sequência de livros da Bíblia crista): com uma promessa de maldição sobre aqueles que não reconhecerem o profeta Elias que está por vir. Por cerca de quatrocentos anos até a vinda de João Batista no espírito de Elias, nenhum profeta se manifestou. Era como se Deus tivesse se calado e a terra se encontrasse, de fato, sob maldição.

Os apêndices bíblicos são seções adicionais presentes em algumas edições da Bíblia que fornecem informações complementares sobre o texto bíblico. Esses apêndices podem incluir uma variedade de recursos, como tabelas cronológicas, listas de personagens, informações históricas e culturais, explicações de termos e conceitos, entre outros. Eles são projetados para ajudar os leitores a entender melhor o contexto e o significado das narrativas bíblicas, tornando-as mais acessíveis e compreensíveis.

Apêndices

Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 1)

Roboão: 17 anos

980Abias (Abião): 3 anos

978Asa: 41 anos

937Jeosafá: 25 anos

913Jeorão: 8 anos

c. 906Acazias: 1 ano

c. 905Rainha Atalia: 6 anos

898Jeoás: 40 anos

858Amazias: 29 anos

829Uzias (Azarias): 52 anos

Jeroboão: 22 anos

c. 976Nadabe: 2 anos

c. 975Baasa: 24 anos

c. 952Elá: 2 anos

Zinri: 7 dias (c. 951)

Onri e Tibni: 4 anos

c. 947Onri (sozinho): 8 anos

c. 940Acabe: 22 anos

c. 920Acazias: 2 anos

c. 917Jeorão: 12 anos

c. 905Jeú: 28 anos

876Jeoacaz: 14 anos

c. 862Jeoacaz e Jeoás: 3 anos

c. 859Jeoás (sozinho): 16 anos

c. 844Jeroboão II: 41 anos

Lista de profetas

Joel

Elias

Eliseu

Jonas

Amós

Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 2)

Jotão: 16 anos

762Acaz: 16 anos

746Ezequias: 29 anos

716Manassés: 55 anos

661Amom: 2 anos

659Josias: 31 anos

628Jeoacaz: 3 meses

Jeoiaquim: 11 anos

618Joaquim: 3 meses e 10 dias

617Zedequias: 11 anos

607Jerusalém e seu templo são destruídos pelos babilônios durante o reinado de Nabucodonosor. Zedequias, o último rei da linhagem de Davi, é tirado do trono

Zacarias: reinado registrado de apenas 6 meses

Em algum sentido, Zacarias começou a reinar, mas pelo visto seu reinado não foi plenamente confirmado até c. 792

c. 791Salum: 1 mês

Menaém: 10 anos

c. 780Pecaías: 2 anos

c. 778Peca: 20 anos

c. 758Oseias: 9 anos a partir de c. 748

c. 748Parece que foi somente em c. 748 que o reinado de Oseias foi plenamente estabelecido ou recebeu o apoio do monarca assírio Tiglate-Pileser III

740A Assíria conquista Samaria e domina 1srael; o reino de Israel de dez tribos, ao norte, chega ao seu fim

Lista de profetas

Isaías

Miqueias

Sofonias

Jeremias

Naum

Habacuque

Daniel

Ezequiel

Obadias

Oseias

Livros citados como referências bíblicas, que citam versículos bíblicos, são obras que se baseiam na Bíblia para apresentar um argumento ou discutir um tema específico. Esses livros geralmente contêm referências bíblicas que são usadas para apoiar as afirmações feitas pelo autor. Eles podem incluir explicações adicionais e insights sobre os versículos bíblicos citados, fornecendo uma compreensão mais profunda do texto sagrado.

Livros

Estes lugares estão apresentados aqui porque foram citados no texto Bíblico, contendo uma breve apresentação desses lugares.

Locais

ISRAEL

Atualmente: ISRAELPaís com área atual de 20.770 km2 . Localiza-se no leste do mar Mediterrâneo e apresenta paisagem muito variada: uma planície costeira limitada por colinas ao sul, e o planalto Galileu ao norte; uma grande depressão que margeia o rio Jordão até o mar Morto, e o Neguev, uma região desértica ao sul, que se estende até o golfo de Ácaba. O desenvolvimento econômico em Israel é o mais avançado do Oriente Médio. As indústrias manufatureiras, particularmente de lapidação de diamantes, produtos eletrônicos e mineração são as atividades mais importantes do setor industrial. O país também possui uma próspera agroindústria que exporta frutas, flores e verduras para a Europa Ocidental. Israel está localizado numa posição estratégica, no encontro da Ásia com a África. A criação do Estado de Israel, gerou uma das mais intrincadas disputas territoriais da atualidade. A criação do Estado de Israel em 1948, representou a realização de um sonho, nascido do desejo de um povo, de retornar à sua pátria depois de mil oitocentos e setenta e oito anos de diáspora. Esta terra que serviu de berço aos patriarcas, juízes, reis, profetas, sábios e justos, recebeu, Jesus o Senhor e Salvador da humanidade. O atual Estado de Israel teve sua origem no sionismo- movimento surgido na Europa, no século XIX, que pregava a criação de um país onde os judeus pudessem viver livres de perseguições. Theodor Herzl organizou o primeiro Congresso sionista em Basiléia, na Suíça, que aprovou a formação de um Estado judeu na Palestina. Colonos judeus da Europa Oriental – onde o anti-semitismo era mais intenso, começaram a se instalar na região, de população majoritariamente árabe. Em 1909, foi fundado na Palestina o primeiro Kibutz, fazenda coletiva onde os colonos judeus aplicavam princípios socialistas. Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) votou a favor da divisão da Palestina em dois Estados: um para os judeus e outro para os árabes palestinos. Porém, o plano de partilha não foi bem aceito pelos países árabes e pelos líderes palestinos. O Reino Unido que continuava sofrer a oposição armada dos colonos judeus, decidiu então, encerrar seu mandato na Palestina. Em 14 de maio de 1948, véspera do fim do mandato britânico, os líderes judeus proclamaram o Estado de Israel, com David Bem-Gurion como primeiro-ministro. Os países árabes (Egito, Iraque, Síria e Jordânia) enviaram tropas para impedir a criação de Israel, numa guerra que terminou somente em janeiro de 1949, com a vitória de Israel, que ficou com o controle de 75% do território da Palestina, cerca de um terço a mais do que a área destinada ao Estado judeu no plano de partilha da ONU.

Este capítulo é uma coletânea de interpretações abrangentes da Bíblia por diversos teólogos renomados. Cada um deles apresenta sua perspectiva única sobre a interpretação do texto sagrado, abordando diferentes aspectos como a história, a cultura, a teologia e a espiritualidade. O capítulo oferece uma visão panorâmica da diversidade de abordagens teológicas para a interpretação da Bíblia, permitindo que o leitor compreenda melhor a complexidade do texto sagrado e suas implicações em diferentes contextos e tradições religiosas. Além disso, o capítulo fornece uma oportunidade para reflexão e debate sobre a natureza da interpretação bíblica e sua relevância para a vida religiosa e espiritual.

Comentários Bíblicos

Beacon

Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo (1). O forno é figura de calor intenso (cf. Os

Os soberbos são todos aqueles a quem os murmuradores dizem que são "bem-aventurados" (3.15), e todos os que conseqüentemente deveriam ser como eles. Malaquias insiste na universalidade do julgamento; "todos os arrogantes e todos os malfeitores" (NVI) serão como palha (cf. Is

A declaração adicional que diz que este fogo lhes não deixará nem raiz nem ramo significa que não terão esperança de brotar outra vez à vida – a existência que é prometida aos justos. "Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos" (Jó

Mas para vós que temeis o meu nome, diz Deus, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas (2). A esplêndida imagem que Malaquias usa aqui é inigualável no Antigo Testamento, embora seja muito parecida com a idéia vista em Isaías

Acerca do versículo 3, Jones faz a observação pertinente: "O Antigo Testamento é o registro da preparação paciente e divina do povo de Deus para o Novo Testamento. Te-mos de esperar atender sentimentos que precisam da correção de nosso Senhor"." Para esta correção, leia Mateus

Em Ml

1) Quando a fé falha, Ml

2) Como fortalecer a fé, Ml

3) A última palavra de Deus, Ml

SEÇÃO VIII

CONCLUSÃO

Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos (4). Estas palavras nos lembram o final do livro de Eclesiastes: "De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos" (Ec

A nota final do Antigo Testamento é profética: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do SENHOR (5). Em certo senti-do, esta profecia dizia respeito a João Batista que iria "adiante dele [do Senhor] no espírito e virtude de Elias" (Lc

Champlin

Não há interrupção entre os capítulos Ml

Ml

Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. O julgamento de fogo de Deus é como um forno Mal. 3:2-5 enfatiza as propriedades de refinação deste fogo. mas aqui o tema é o poder destrutivo. Ver no Dicionário o artigo denominado Forno, para um matamento completo, inclusive dos usos metafóricos dessa palavra. Conforme Isa 56.15; Sf

O presente texto não tem nada que ver com o julgamento da alma no mundo além do sepulcro: não descreve o julgamento escatológico da terra. Ver minhas opiniões sobre a natureza do julgamento vindouro, no artigo Julgamento de Deus dos Homens Perdidos, na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Todos os julgamentos de Deus são restauradores, não meramente retributivos. Ver as notas em 1Pe

Ml

Para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Uma metáfora exaltada ilustra a bem-aventurança dos justos. Haverá cura divina para os que entrarem no Remo do Messias. O Sol da Justiça se levanta com asas poderosas e voa acima dos justos. Esta metáfora augusta deriva da fé egípcia, que se espalhou a outras religiões do Oriente Próximo. O disco do sol com asas se levanta acima do povo, trazendo vida, proteção e abundância. Os justos receberão a cura de todos os seus males e saúde perfeita para usufruir tudo o que os Poderes Divinos oferecem. Haverá realização de todas as esperanças: haverá alegria e triunfo com o fim das ansiedades e do sofrimento. O Problema do Mal terá solução definitiva. Ver as notas em Ml

Asas. As asas provavelmente se referem aos raios solares, onde a vida é gerada, as doenças são curadas, e as almas são renovadas. Sem estes raios a vida é impossível, Haverá alegria inefável e cheia de glória. Ver At

Talvez a figura se refira ao sol como um pássaro gigante que monta sobre asas poderosas, voando alto no céu, enquanto seus raios cobrem a terra inteira, curando todas as suas habitações.

"Como o sol, que com seus raios de luz e calor revívifica, alegra e frutifica a criação inteira, espalhando luz e vida, pelo poder de Deus, em toda parte, assim Jesus Cristo, pela influência de Sua graça e Espírito, vivifícará, iluminará, esquentará, vigorará, curará, purificará e refinará a alma de todos os que têm fé nele. Por suas asas ou raios, derramará bênçãos de um lado do céu para o outro" (Fausset, in loc.}.

Saltareis como bezerros soltos na estrebaria. A metáfora exaltada do Sol agora cede a uma humilde ilustração de bezerros que têm bastante para comer e são libertados de seu confinamento em estábulos. Assim, podem vaguear nos campos, regozijando-se com a liberdade. Os bezerros, em todos os sentidos, recebem os cuidados carinhosos do fazendeiro. Conforme Am

Esta linguagem é uma referência à vitória, à salvação e à instauração da justiça de Deus, que garante o triunfo do bem e protege o direito dos seus fiéis (conforme Sl

Conforme Êx

A Conclusão do Livro dos Doze (Ml

A conclusão de Malaquias também conclui os Profetas Menores (ver no Dicionário), que os judeus chamaram de Livro dos Doze, preservados num único rolo. Ver as anotações informativas sob o título, Ao Leitor, imediatamente antes do início da exposição.

“Os vss. Ml

Ml

Lembrai-vos de Moisés, meu servo. A lei foi a essência da fé dos hebreus, sendo o guia da vida espiritual (Dt

Note-se bem que Moisés e Elias são unidos nesta seção final do Antigo Testamento, como o foram também na transfiguração de Jesus, em Mat. 17. Alguns intérpretes então os vêem unidos, de novo, como as duas testemunhas de Apo. 11. Combinando-se as diversas uniões, temos a Lei e os Profetas representados como glorificando Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo.

Ml

Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Parte do trabalho do mensageiro será o de trazer paz e harmonia a Israel. Haverá amor mútuo nas famílias e entre os irmãos e irmãs do povo. O coração dos pais estará gentilmente à disposição de seus filhos, que os amarão. Velhos conflitos e ódios serão abolidos, na atmosfera de respeito mútuo. O amor de Deus vencerá a batalha, afinal. A velha idolatria-adultério-apostasia de Israel será aniquilada pela vitória do culto a Yahweh. que proporcionará salvação para todos.

E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, ele apartará de Jacó as impiedades.

(Rm

Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Contrariamente, os homens (judeus ou gentios) que não obedecem a Yahweh, promovendo seus próprios interesses, e quebram a unidade da comunidade, sofrerão a maldição de Yahweh, que não permitirá que nada “azede" a realização da restauração. A terra de Israel ou a dos gentios compartilhará a maldição caso se oponham ao propósito de Deus no Reino do Messias.

Assim, com esta palavra terrível, maldição, o Antigo Testamento termina. De um ponto de vista, este final é infeliz, porque mancha a última página do Antigo Testamento, que é uma grande coleção de escritos espirituais. O profeta podia ter acabado seu livro de uma maneira mais elegante. De outro ponto de vista, o termino é apropriado, porque, em última análise, a Lei trouxe uma maldição para a humanidade, fazendo uma exigência que os homens não poderiam efetuar.

MakÈo todo aquele que não permanece em todas as cousas escritas no livro da lei, para praticá-las. Eé evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.

O Novo Pacto em Jesus, o Novo Testamento, tirou a maldição das costas da humanidade.

Os rabinos, sensíveis ao modo inconveniente como terminou o “Livro dos Doze”, ordenaram que, em todas as leituras públicas do fim de Malaquias, o vs. Ml

É fato notável que o último trecho do Novo Testamento também contém uma maldição (Apo. 22:18-19). Isto é remido com o finis:

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.

Amém.

Agradeço a Bill Barkley quem, durante todos os anos da minha produção literária, me encorajou, dando razões espirituais para não desisitir.

Adam Clarke fornece esta notícia, in loc., terminando seu comentário sobre a Bíblia inteira, obra que consumiu mais de 30 anos de sua vida. Ele finalizou sua labuta no dia 28 de março de 1825 D. C.: “Nunca esperava viver tanto para ver minha obra totalmente realizada. Seja meu trabalho um meio para glorificar a Deus, o Altíssimo, e um instrumento para a paz e a boa vontade entre os homens nesta terra! Amém, Amém!".

“Hoje, dia 3 de dezembro de 1997, terminei o comentário sobre o Antigo Testamento, que finaliza minha labuta árdua de muitos anos, produzindo um comentário, versículo por versículo, de toda a Bíblia portuguesa. O Novo Testamento Interpretado foi publicado em 1979; a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, em 1989. Espera-se que o Antigo Testamento Interpretado seja publicado em 1999. Levei 30 anos para completar esta obra gigantesca de aproximadamente 60.000 páginas. Vi a terra boa de Dã a Berseba por três vezes!

Oh, à graça de Deus quão devedor eu sou,

E diariamente sou constrangido a ser;

Que a tua bondade, como uma algema,

Prenda a Ti o meu coração vagabundo.

(Robert Robinson)

Agradeço pelas forças físicas, mentais e espirituais que me foram divinamente proporcionadas para realizar estes três projetos.

Vinde, vinde ó santos,

Nem trabalho nem labuta temam,

Mas com alegria percorrei vosso caminho.

Embora dura para vós pareça esta viagem,

Não é assim. Tudo está bem.

Agradeço a Bill BarWey quem, durante todos os anos da minha produção literária, me encorajou, dando razões espirituais para não desistir.

Nesta viagem de 30 anos, tive a colaboração e os esforços infatigáveis do meu tradutor, João Marques Bentes. Que a recompensa de Deus o acompanhe em seu caminho.

Se alguém chegar, batendo na minha porta, deixá-lo-ei saber que:

Eu estou indo pelo caminho superior:

Aquele caminho que segura o sol.

Estou subindo através das esferas estreladas,

Onde os rios celestiais correm.

Se você pensar em me procurar Na minha habitação escura de ontem,

Achará este escrito que deixei na porta:

“Ele está viajando no caminho superior".

Russell Norman Champlin, 3 de dezembro de 1997, Guaratinguetá, São Paulo, Brasil.

Genebra

4.1 os abrasará. Duas figuras de fogo são usadas em Malaquias para descrever o Senhor: o fogo purificador (3,2) e o fogo destruidor (4.1).

nem raiz nem ramo. O ímpio é comparado a uma árvore (Am

* 4.2 sol da justiça. Uma expressão exclusiva de Malaquias (conforme Sl

salvação. A Bíblia considera a doença física e a doença espiritual, ou o pecado, como análogos. A salvação é freqüentemente comparada à cura física (Êx

* 4.5 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. A conexão literária deste verso com 3.1 indica que “Elias” é a mesma pessoa que a do “meu mensageiro.” Ambos os versos começam com a palavra “Eis,” e usam a mesma forma do verbo “enviar.” Em ambos os casos a missão é trazer o arrependimento antes do dia da vinda do Senhor. O Novo Testamento identifica este “Elias” como João Batista (Mt

*

4.6 ele converterá o coração dos pais aos filhos. Arrependimento e conversão a Deus serão vistos na restauração dos relacionamentos familiares (Lc

para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias começou com o anúncio do amor eletivo de Deus, contudo, o livro termina com a ameaça de uma maldição. A dupla mensagem de Malaquias, tanto de misericórdia quanto de juízo, ressoa no pronunciamento de Paulo, “Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus” (Rm

Matthew Henry

Wesley

No meio de tal ceticismo em Israel, e tão grandes iniqüidades nas nações, Deus ainda tem um remanescente fiel que temem (reverência e culto) Ele: aqueles que pensam em seu nome e falar com outras pessoas de como a fé a respeito de Sua bondade e fidelidade . A palavra hebraica para o pensamento (v. 16) é chashav . Em outras passagens é traduzida "regard" (Is

Além disso, eles ... falaram um com o outro , relativa a esse nome, relativo a suprema grandeza do Portador de mesmo nome, e que ele queria dizer a eles em todas as experiências de mudança de vida. O lugar da comunhão cristã bulked grande na experiência da Igreja primitiva: "Eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos ..." (At

Eles falaram um com o outro; eo Senhor atentou e ouviu. Esses verbos não são redundantes. Para ouvir significa literalmente "para picar até as orelhas." Isso significa "dar a atenção", "ouvir com atenção". Para ouvir é registrar na mente o que é dito. Como se isso não bastasse, o Senhor lhes assegura que um livro de recordações, um livro de honra, é mantido nos arquivos sagrados do céu. Nele, os nomes de todos aqueles que o temem e pensar no seu nome são escritos (conforme Ex

Três avenidas de abordagem para o ouvido de Deus são sugeridas aqui: (1) temente a Deus, (2) confraternizando uns com os outros, e (3) meditar sobre o seu nome.

No dia em que eu fizer (. marg, "fazer isso") - este é o dia do Senhor, o dia em que Deus vai agir em juízo (conforme 4: 1-2 ). Será um dia escuro e terrível para os ímpios (conforme Sf

Aqui é a última eis que do Antigo Testamento. A palavra sempre introduz uma questão de grande importância, especialmente quando dito pelos profetas.

Eu enviarei o profeta Elias, antes que o dia do Senhor ... vir. Esta é a mensagem de que o profeta chama a atenção neste momento. É este Elias, o tisbita, ou é outro que virá no espírito de Elias? Como ele vai transformar o coração dos pais aos filhos e preparar o caminho do Senhor? Ele vai fazê-lo, expondo o pecado, pregando o arrependimento e conversão, e anunciando o julgamento que cairá sobre os impenitentes.

Ele veio na pessoa de João Batista, o precursor de Jesus (conforme Jo

Bibliografia